悉尼交通发展案例研究

交通与发展政策研究所(ITDP)

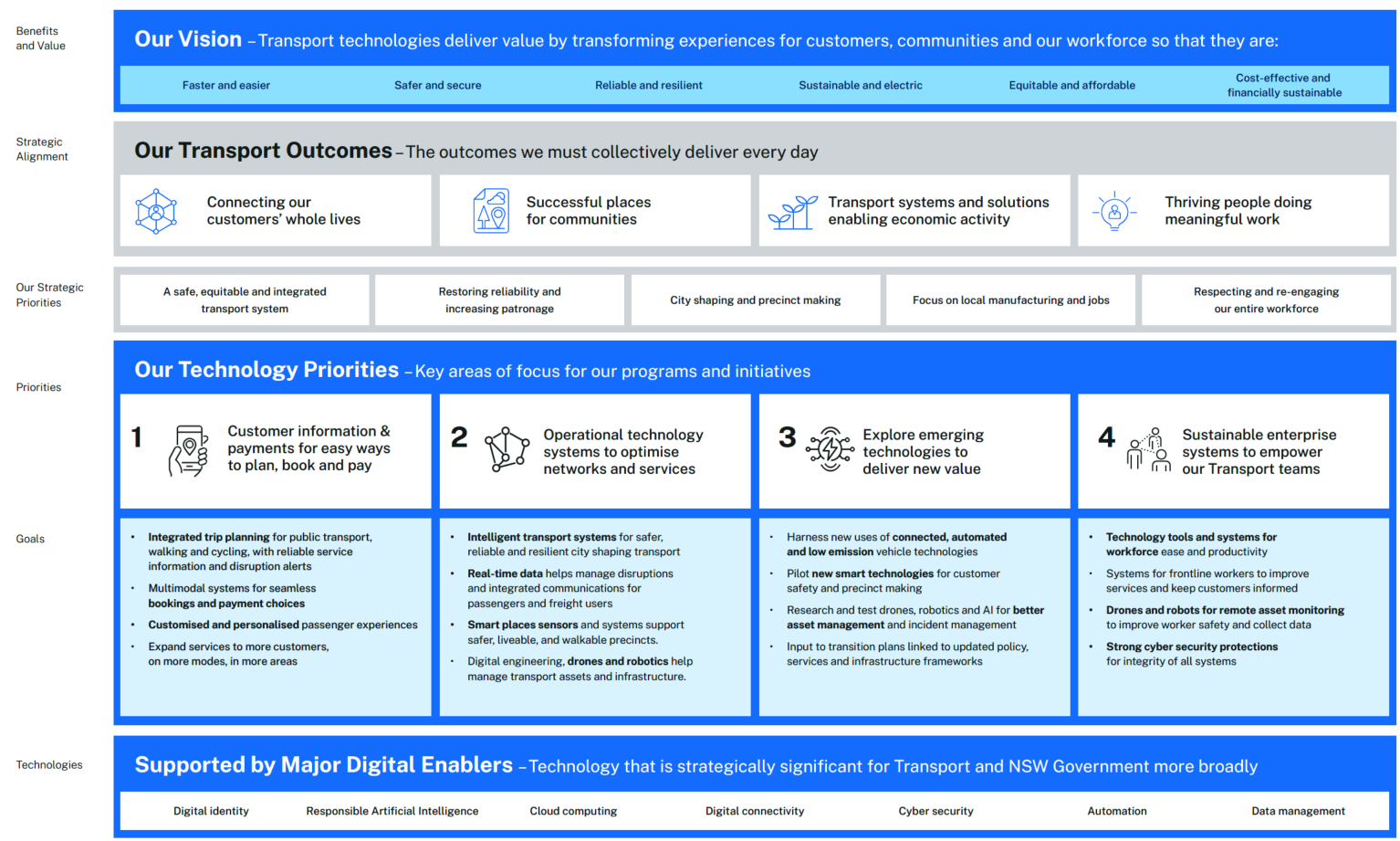

悉尼交通技术发展策略

悉尼作为澳大利亚的新南威尔士州首府,其交通系统面临着日益增长的人口压力和多样化的出行需求。为应对这些挑战,新南威尔士州政府制定了一系列创新的交通发展策略,旨在打造一个安全、可靠、高效且可持续的交通网络。该战略以客户和社区为核心,致力于实现三个主要成果:连接客户的生活,即为人们提供便捷、可靠的交通服务,满足其日常出行和货运需求;打造成功的社区场所,通过交通基础设施改善社区环境,促进经济发展和社会凝聚力;推动经济活动,优化交通网络以支持经济增长和区域发展。

为实现上述目标,战略提出了多个方向及相应计划。在连接客户生活方面,将改善全州连通性,如通过增强大都市区30分钟城市网络、提升区域城市和中心的连接性等;发展多模式交通以支持端到端旅程,包括支持无车、积极和可持续的交通选择等;确保交通系统的公平性、可及性和安全性,特别是为老年人、残疾人等弱势群体提供交通支持。在打造成功社区场所方面,将通过更智能的规划支持增长,如转型铁路连接、支持围绕公共交通的增长等;使交通基础设施成为改善地方环境和提升社区生活质量的关键因素;推动向净零温室气体排放过渡,减少交通对环境的影响。在推动经济活动方面,将优化货运网络和供应链,提高港口和机场的效率和可靠性;通过智能管理和技术应用优化现有基础设施的使用;支持游客经济的发展,提供更好的旅游交通服务和体验。

该战略的实施将采用愿景引导和持续验证的方法,从长远愿景出发,通过数据收集、分析和利益相关者合作,制定并优先考虑各项举措。同时,建立成果绩效框架来衡量和评估战略实施的进展和效果,确保交通系统能够适应不断变化的社会、经济和技术环境,满足客户和社区的长期需求。

战略还强调了创新和技术在交通系统中的应用,如智能传感器、自动化车辆、数据共享和分析等,以提高交通网络的效率、安全性和可靠性。此外,还将探索新的交通模式和服务,如共享出行、电动垂直起降飞机等,以满足未来交通发展的需求。

环境可持续性是战略的重要组成部分,通过推广零排放车辆、建设绿色基础设施、采用循环经济原则等措施,减少交通对环境的影响,实现净零排放目标,确保交通系统的长期可持续发展。

智能交通管理系统

悉尼在智能交通管理方面走在前列,其 Public Transport Information and Priority System (PTIPS) 是一个典型的例子。该系统通过实时监测公交、火车、轻轨和渡轮的位置,为乘客提供准确的到站信息,并在遇到延误时及时通知。同时,PTIPS 还用于在繁忙路口为公交车辆提供优先通行权,减少公交的等待时间,提高整体交通效率。这种基于实时数据的智能调控,不仅提升了公共交通的吸引力,也为道路使用者提供了更流畅的出行体验。

悉尼积极探索新兴技术在交通领域的应用,如车联网和自动驾驶技术。通过建设智能交通基础设施,为这些新技术的应用提供支持。例如,在道路上安装先进的传感器和通信设备,实现车辆与基础设施之间的实时信息交互,提高交通安全性和通行效率。此外,悉尼还与科研机构和企业合作,开展自动驾驶车辆的测试和研究,为未来的交通出行模式探索新的可能性。

悉尼充分利用大数据和人工智能技术,对交通流量、出行模式、基础设施状况等进行实时监测和分析,为交通规划、管理和运营提供科学依据。通过数据驱动的决策,能够更精准地预测交通需求,优化资源配置,制定合理的交通政策和措施,提高交通系统的整体性能和服务质量。

公共交通优先规划

悉尼致力于构建一体化的公共交通网络,通过公交专用道、轨道交通扩展和优化公交站点布局等措施,提高公共交通的运行速度和覆盖范围。同时,建设一体化交通换乘枢纽,实现公交、地铁、火车、渡轮等多种交通方式的无缝衔接,方便乘客在不同交通模式之间快速转换。在偏远社区开通低成本接驳巴士,填补‘最后一公里’服务空白。

| 时段 | 发车间隔 |

|---|---|

| 早高峰 | 10分钟 |

| 平峰 | 20分钟 |

| 晚高峰 | 15分钟 |

绿色出行与可持续发展

悉尼积极推动绿色出行,通过完善的人行道网络和自行车道规划,鼓励市民步行和骑自行车出行。政府还投资建设了大量的自行车停放设施,并通过宣传教育提高市民对绿色出行的认知和接受度。

在新能源交通推广方面,悉尼大力普及新能源汽车,加快建设充电设施网络,并在公共交通领域优先应用新能源车辆,如电动公交车和电动渡轮,减少交通领域的碳排放,朝着可持续发展的目标迈进。

无障碍设施升级

所有新建交通枢纽强制配备无障碍设施(如盲道、轮椅通道),并设立优先服务窗口。

社区参与与合作

悉尼在交通发展中注重与社区的互动和合作,通过公众咨询、社区参与计划等方式,广泛听取居民的意见和建议,将社区的需求和期望融入交通规划和项目实施中。同时,与当地企业、科研机构等建立合作伙伴关系,共同推动交通创新和可持续发展,形成全社会共同参与交通建设的良好氛围。

马丁广场站开发:重塑城市核心的交通与生活枢纽

马丁广场站位于悉尼中央商务区(CBD)核心地段,是悉尼地铁市区及西南线(Sydney Metro City and Southwest)的重要组成部分。该线路耗资216亿澳元,连接华人区Chatswood至Sydenham,预计2024年4月开通运营。作为悉尼2030年轨道交通规划中四条新线之一,马丁广场站不仅承担着缓解CBD交通压力的功能,更被定位为“城市微中心”——通过整合交通、商业、文化和服务设施,推动区域经济与生活品质的全面提升。

项目由新南威尔士州政府主导,与麦格理集团(Macquarie Group)合作投资3.55亿澳元,在车站上方建设商业与零售综合体,其设计灵感源自纽约世贸中心车站及香港国际金融中心,旨在打造“交通+商业+公共空间”三位一体的城市地标。

设计理念的实践

高密度与多功能混合开发

马丁广场站严格遵循TOD的半径400-800米紧凑开发原则,在地下25米处建设了占地3000平方米的三层车站空间,包含6个新地下站台,并通过220米长的地下通道与既有东郊线(T4线)无缝连接。车站上方规划了两栋高层建筑(39层与28层),融合办公、零售、餐饮及公共设施,形成垂直城市综合体。这种“上盖开发”模式最大化利用了土地资源,同时通过人流聚集效应激活周边商业价值。行人优先与无缝衔接

车站设计以步行友好为核心:站内设置25台自动扶梯及14部电梯,优化垂直交通效率;

通过新建人行通道连接马丁广场与Hunter Street,扩展步行网络覆盖范围;

商业区内店铺沿通勤路径分布,使乘客在换乘过程中自然触发消费行为,实现“通勤即生活”的场景转化。

数据驱动的运营模式

项目引入智能客流监测系统与动态商业数据分析,通过实时调整店铺布局与服务类型,精准匹配通勤者需求。例如,早高峰时段侧重咖啡与快餐,而晚高峰则强化零售与休闲业态,这一模式与悉尼大学商学院此前在MaaS试验中提出的“用户行为-商业响应”联动策略一脉相承。

艺术与功能的共生:空间美学的创新突破

马丁广场站的另一大亮点在于将公共艺术深度融入交通空间,打破传统车站的单调性,赋予通勤体验以文化内涵:

装置艺术激活地下空间:澳洲艺术家米卡拉·德怀尔(Mikala Dwyer)创作的《Continuum》系列雕塑,以莫比乌斯环为灵感,通过抛光不锈钢面反射人流动态,隐喻时间与运动的永恒交织;其另一作品《Shelter of Hollow》则以有机形态悬浮于站内,呼应自然与城市的对话。

光影技术的沉浸式应用:英国Grimshaw Architects事务所设计的站厅内,“Milu Giligu”光影装置通过动态灯光投影,将通勤隧道转化为流动的艺术长廊,缓解地下空间的压抑感。

材料与历史的对话:车站墙面采用分体砂岩(split-face sandstone)与强化混凝土板,既体现悉尼本地建材特色,又通过现代工艺传递工业美学。艺术家卡勒德·萨布萨比(Khaled Sabsabi)的树状铜钢构装置《In Time We Shall》,则象征城市发展与生态平衡的共生。

社会经济影响与可持续效益

经济效益的多元反哺

马丁广场站通过“轨道+物业”开发模式,预计每年吸引超千万人次客流,带动周边商业租金增长20%-30%。政府通过土地溢价回收地铁建设成本,形成“投资-增值-再投资”的良性循环。此外,项目提供516套保障性租赁住房(参考杭州临平区TOD模式),缓解CBD住房短缺问题,促进社会公平。环境与交通优化

项目通过减少私家车依赖,预计降低CBD碳排放量15%,并缩短通勤者平均出行时间30分钟。其地下通道系统与步行网络设计,进一步缓解地面交通拥堵,提升城市运行效率。城市形象与国际竞争力

马丁广场站被《悉尼晨锋报》誉为“悉尼地铁皇冠上的明珠”,其创新设计吸引全球城市规划者关注,巩固悉尼作为亚太地区智慧城市的领先地位。

悉尼奥林匹克公园:从奥运遗产到可持续城市典范

悉尼奥林匹克公园作为2000年夏季奥运会的主场馆集群,其规划先天承载着赛事遗产再利用与城市更新的双重使命。在奥运会闭幕后,这片占地640公顷的滨水地块面临关键抉择:是作为单一体育场馆群存在,还是转型为综合性城市社区?悉尼市政府选择了一条以TOD(Transit-Oriented Development,公共交通导向发展)为核心的重生之路,通过轨道交通网络与土地混合开发的深度耦合,将这片后奥运场地打造为澳大利亚最具示范性的可持续社区。

立体交通网络构建:TOD的骨架支撑

轨道交通中枢

奥林匹克公园站作为区域核心枢纽,通过悉尼火车T7线实现12分钟直达中央商务区,30分钟内连接帕拉马塔副中心。车站设计采用"零换乘"理念,站厅层直接接入公园主轴线,站台容量可应对每日5万人次的高峰客流。2019年统计显示,赛事场馆区78%的访客选择轨道出行,远超悉尼平均37%的公交分担率。多模式交通集成

12条公交线路以车站为中心呈放射状分布,其中4条快速公交(B-Line)使用专用道保障通勤效率。区域内设置23个共享单车站点,配合9公里滨水骑行道,形成"最后一公里"绿色出行闭环。智慧交通管理系统实时调节5000个停车位供给,通过动态定价引导车辆停放在外围停车场。事件交通管理范式

针对大型赛事日均10万+人流的极端场景,开发"脉冲式"疏运方案:散场时段列车发车间隔压缩至2分钟,配合公交优先信号系统,可在90分钟内完成8万人疏散,创造了大型活动交通组织的国际标杆。

土地混合开发:功能复合的TOD内核

空间垂直分层

在车站800米半径范围内,规划师创造性地采用"功能叠合"策略:地下层为商业连廊与物流通道;地面层保留80公顷开放绿地;中层平台设置步行街与文体设施;高层空间开发住宅与办公塔楼。这种立体开发使区域容积率达到4.2,同时保持45%的绿地覆盖率。产业生态培育

依托悉尼科技大学奥运创新中心的落户,形成"体育+科技"特色产业集群。园区集聚87家体育科技企业、23个国家级运动协会总部,配套建设澳大利亚首个电竞体育馆。商务区办公楼入驻率常年保持92%以上,证明TOD模式的经济活力。居住社区营造

规划预留30%用地用于住宅开发,建成6500套公寓中40%为保障性住房。社区中心设置教育园区和医疗中心,15分钟生活圈内覆盖从幼儿园到TAFE职业学院的完整教育链。2022年人口普查显示,本地居民通勤时间中位数仅28分钟,显著低于大悉尼地区的71分钟。

可持续性创新

低碳技术集成

园区建筑100%获得Green Star认证,其中ANZ体育场通过3万块太阳能板实现能源自给。中央污水处理厂日处理能力达2000立方米,中水回用率达85%。气候适应性设计方面,利用鹦鹉岛自然地形构建生态滞洪区,成功抵御2012年百年一遇暴雨。生物多样性管理

保留13公顷濒危湿地生态系统,设置3公里生态廊道连接帕拉马塔河岸。引入160种本土植物,吸引83种鸟类回归,包括濒危的绿金铃蛙种群。这种生态修复使园区碳汇能力提升40%,获得联合国人居署"城市生物多样性领导奖"。社区参与机制

建立"公园合伙人"制度,企业通过碳积分交易履行环保责任。居民委员会主导的"零废弃计划"使生活垃圾减量65%,创新实施的"能源合作社"模式让3000户家庭共享太阳能收益。

以轨道交通锚定空间结构,用功能混合激活土地价值,借生态技术提升环境品质,最终实现从赛事集群到活力新城的质变。对于正在筹备大型活动的城市而言,这种"先交通后开发、先生态后建设"的思维模式,提供了极具参考价值的规划范式。

悉尼中央车站:百年枢纽的TOD进化论

悉尼中央车站作为南半球最繁忙的交通枢纽,其138年的发展史折射出公共交通导向发展的完整进化轨迹。1886年启用的维多利亚风格站房,最初仅服务4条市郊铁路线,日均客流不足万人。1990年代随着悉尼奥运会筹备,车站开启第一次TOD转型:地下层引入机场快线,站台扩容至28个,形成覆盖200万居民的放射状轨道网络。2019年启动的"中央枢纽计划"(Sydney Metro City & Southwest)标志着TOD模式升级,通过纵向深挖82米地下空间,构建五层立体换乘系统,将这座百年车站转变为日均服务36万人次的超级交通综合体。这种从平面枢纽到垂直城市的演变,诠释了TOD在不同历史阶段的空间响应策略。

五维交通核:轨道经济的空间重构

轨道交通矩阵

车站集成市域铁路、地铁、城际铁路三大系统:地面层14条市郊线构成环形放射网络,实现30分钟抵达帕拉马塔等8个区域中心;地下45米处的悉尼地铁线以2.5分钟间隔串联西北新城与西南就业带;B1站台设置城际列车专用通道,3小时直达堪培拉首都圈。这种分层布局使不同速度的轨道系统物理隔离,换乘步行距离控制在150米以内。多模式换乘革命

在车站200米半径内设置7个交通岛:①东南出口整合12条公交线路,采用锯齿形站台提升上下客效率;②西侧广场地下建设澳洲最大自行车停车场(3000个车位),配备淋浴间与维修站;③北通道直连轻轨L2/L3线,通过感应供电系统实现零碳排放接驳。智慧导航系统实时优化换乘路径,使83%旅客能在8分钟内完成模式转换。地下空间资本化

纵向开发负四层商业空间(Central Walk),打造1.2公里地下步行街。通过土地溢价回收机制,政府将地铁建设带来的160亿澳元土地增值部分反哺基建,形成"轨道建设-价值捕获-服务提升"的闭环。商业廊道日均客流量达8.7万人次,单位面积租金较地面商铺高出40%。、

升级改造后的中央车站将承载96%的悉尼铁路服务,并实现60%的运力提升,每小时的乘客吞吐量可达4万人。悉尼地铁作为澳大利亚史上规模最大的基础设施项目之一,其全面竣工后将为悉尼增添31个地铁站和超过66公里的地铁轨道,成为这座国际化大都市文化与经济的双重催化剂。

悉尼中央车站的世纪变迁展示了TOD模式从"交通节点"到"城市处理器"的质变过程。轨道网络与城市生长保持同频共振,历史保护与技术创新实现共生进化,资本逻辑与人本主义达成动态平衡。

北大厅、中央步道等关键区域引入的开放空间,不仅增强了车站的流动性,也提升了空间的导向型,确保了每位乘客都能便捷地规划出行路线,找到相应的站点。

新车站和大厅的设计既实用又充满雕塑感,巧妙地融合了原有站点的历史韵味。考究的选材,既呼应了当地的环境特色,又赋予了新车站一种温馨且具有触感的公共建筑质感。”

升级工程的核心是在位于现有城际列车13、14号站台下方新增两个地铁站台,为乘客提供一个便捷的换乘点,并将新地铁服务与现有的郊区、城际和区域铁路网络无缝相连。另一个升级亮点是新建的中央步道,这个宽19米的地下通道有效地缓解了人流拥堵,提升了通行效率。该步道将Chalmers街、悉尼轻轨与新地铁站台直接相连,并方便乘客轻松前往16至23号站台。此外,中央步道还首次配备了通往郊区站台的自动扶梯和直梯,进一步优化了乘客出行体验。

与此同时,中央车站改造还体现了包容性——无障碍通行至关重要。中央车站应成为每个人的中央车站,我们的设计要确保无论访客的能力或背景如何,都能轻松自如、有尊严地享受这个空间。

悉尼达令港改造:慢行交通引领滨水空间重生

达令港(Darling Harbour)作为悉尼最具标志性的滨水区,其改造历程堪称全球港口再生的典范。这片占地25公顷的滨水地带,自1984年启动首轮更新,到2016年完成价值34亿澳元的"达令港复兴计划",始终将慢行交通系统作为空间重构的核心线索。面对私家车主导的20世纪城市发展模式,改造团队提出"把港口还给行人"的宣言,通过步行网络重组、滨水界面激活、立体交通分流三大策略,将曾经被高架路割裂的工业码头,转变为日均接待8万步行者的城市客厅。

慢行系统升级

慢行交通网络的构建与完善:达令港改造项目中,新建和升级了大量的人行道和自行车道,形成了一个更加连贯和便捷的慢行交通网络。例如,The Boulevard是一条680米长的步行道,两旁种满了桉树,不仅为行人提供了舒适的步行体验,还成为了连接中央车站和Cockle Bay的重要纽带。此外,还增加了自行车道的长度和覆盖范围,使自行车出行更加顺畅和安全。

慢行交通与公共交通的衔接优化:为了方便人们在到达达令港后能够便捷地换乘慢行交通,项目在公共交通站点附近设置了步行和自行车通道及停车设施。例如,在悉尼国际会议中心等重要公共建筑附近,设计了与公共交通站点相连的步行路径和自行车停车区域,使人们可以轻松地从公共交通切换到步行或自行车出行。

慢行交通设施的人性化设计:达令港的慢行交通设施在设计上充分考虑了使用者的需求和体验。在步行道和自行车道上设置了清晰的指示牌、照明设施和休息座椅等,为行人和骑行者提供了便利和舒适。同时,还对一些重要的公共空间进行了优化,如Tumbalong公园,扩大了公园面积,配备了舞

儿童友好设施嵌入

达令港的儿童友好设施主要包括达令区游乐场(Darling Quarter Playground),这是悉尼中央商务区最大的儿童游乐场,面积达4000平方米。游乐场以“水”为主题,打造了一系列具有创意的互动游戏空间,包括水上运动、攀岩绳、滑梯和秋千等设施,能够满足不同年龄段儿童的需求。

改造效果

提升可达性:通过慢行交通系统的优化,达令港与周边社区、海港和悉尼市中心的连接更加紧密,人们可以更方便地到达达令港,促进了区域的经济和旅游业发展。

增强区域活力:慢行交通的便利性吸引了更多的游客和当地居民前来达令港,增加了区域的人流量和活力。人们可以在步行和骑行的过程中欣赏达令港的美景,参与各种活动和娱乐项目,提升了区域的吸引力和竞争力。

改善环境品质:慢行交通系统的优化减少了机动车的使用,降低了交通拥堵和环境污染,提升了达令港的整体环境品质,为人们创造了一个更加绿色、健康的生活和工作环境。

达令港改造证明滨水空间再生不应止于景观美化,更需通过慢行系统重建城市与人的关系。路权再分配是空间正义的体现,交通静化是场所活力的催化剂,智慧赋能是持续运营的保障。对于中国城市更新而言,这种将步行体验置于技术参数之上的规划哲学,或许比具体设计手法更具借鉴价值。

MaaS试点实验

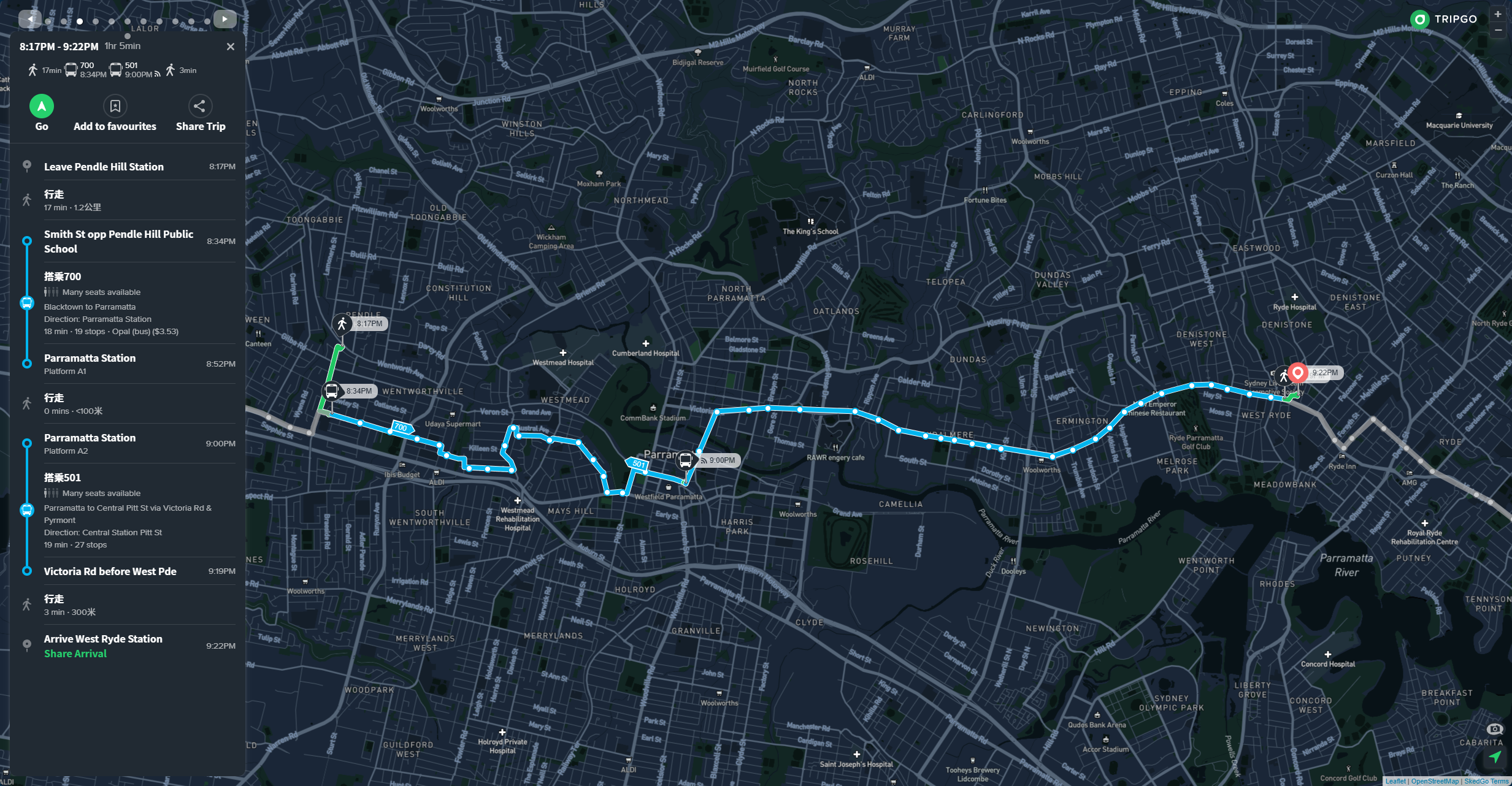

悉尼于2020年启动了一项为期6个月的MaaS试验,覆盖大悉尼地区。该试验通过定制化的TripGo应用程序(由SkedGo开发),整合了公共交通(火车、公交、轮渡等)和私人交通服务(如Uber、GoGet、出租车等)。用户可通过应用比较不同交通方式的成本、时间、碳排放等指标,并实现无缝预订与行程规划。

目标:探索MaaS如何通过数字化手段提升出行效率、减少私家车依赖,并改善空气质量与交通拥堵问题。

参与方:包括悉尼大学ITLS、保险公司IAG及多家交通服务提供商。

试验重点验证了以下方向:

多模式整合:通过数据平台聚合开放与私有数据源,支持智能行程规划;

用户行为研究:分析出行者对交通模式组合的偏好及行为模式;

可持续性影响:量化MaaS在减少碳排放和提升健康效益(如步行/骑行激励)方面的潜力。

悉尼大学商学院在MaaS领域的研究主要通过其下属的运输与物流研究所(ITLS)展开。近年来,该研究所在MaaS(移动即服务)领域的研究聚焦于多模式交通整合、用户行为分析及商业模式创新,并与行业伙伴合作推进实证项目。

ITLS作为试验的核心学术支持机构,主导了以下方向:

数据驱动分析:利用开放数据平台研究用户出行模式,为交通政策优化提供依据;

模式混合策略:评估公共交通与共享出行服务的互补性,提出整合方案;

经济效益模型:量化MaaS对城市交通成本、服务效率及社会公平性的影响。

与此同时,ITLS与行业伙伴(如SkedGo、IAG)合作开发MaaS应用,探索其在保险定价、风险管理等领域的延伸应用。例如,通过用户出行数据优化保险产品的动态定价策略。目前研究包括但不限于:

TripGo应用程序开发

多模式行程规划:整合火车、巴士、轮渡、共享汽车(Uber、GoGet)、共享单车等11种交通方式,提供实时路线优化与比价(成本、时间、碳排放)。

支付系统创新:支持跨运营商一站式支付,并试验“动态定价”算法,根据交通拥堵情况调整共享出行费用。

数据驱动决策支持

利用悉尼开放数据平台,分析用户出行链特征,为政府规划共享汽车投放点、优化公交频次提供依据。例如,研究发现工作日通勤者更依赖“火车+共享单车”组合,而周末出行偏好“轮渡+网约车”。用户行为与订阅模式研究

付费模式偏好:56%参与者倾向“即付即用”(PAYG),仅44%选择订阅套餐,主因是用户对套餐覆盖的交通方式使用频率不足,且现有公共交通折扣(如Opal卡)削弱了MaaS订阅的财务吸引力。

出行习惯改变:MaaS用户中,私家车使用率下降约18%,但共享汽车(如GoGet)与公共交通的协同效应仍待提升,部分用户因行程复杂性回归单一出行模式。

商业模式与可持续性评估

公私合作框架:提出“政府主导+企业运营”模式,建议通过公共数据开放(如悉尼交通实时API)降低私营平台整合成本,同时探索票务收入分成机制以平衡利益。

碳减排量化:试验中MaaS用户平均单次出行碳排放减少12%,但长期效果需依赖更高比例的可再生能源交通接入。